本当のフラメンコ

『赤土色のスペイン』弦書房より 日本人らしく、謙虚さを装って言わなかったことであるが、私は歌がうまい。

自慢ではない。事実だ。

歌といってもカラオケやオペラではない、フラメンコの唄、カンテである。

はじめて聞いたときから、何となく好きだった。土臭い、哀愁のある、どことなく東洋的な、あれらの悲しげな叫び。

スペインへ来た頃、随分あちこちのコンサートやリサイタルへ通ったものだが、どうも私の求めるイメージのカンテにめぐり合わなかった。とい、つことは、まだろくに聞いたこともないくせに、カンテはかくあるべしというイメ1ジだけははっきりとあったわけだ。妙である。

毎週土曜の深夜に開かれる、カンテ専門のライブハウスがマドリードにあった。裸電球の半地下の閉め切った室に、三、四十人が詰めかけて、前かがみに座って、カンテとギター一本の伴奏の ク語りクにひたすら耳を傾けるのである。

よく日本から来る旅人が、「観先客の行かないフラメンコ」とか「地元の人が行くフラメンコ」とかを見たいと言うけれど、それがこれである。踊りは、ない。踊りはバイレといって、もともとカンテの付録であった(どんな踊りだって唄や曲が先だ)。それが商業的な発展を遂げて今日の「情熱の踊り」になったのである。

東京の人が東京タワーに登らぬように、地元の人は、ほとんど踊りを見に行かない(もちろん例外はある)。

私は毎週のようにここへ出かけた。ある夜、おじいさんの唄い手が渋い喉を聞かせていた。客は唄い手とギタリストを囲むようにして、手にした足長杯のシェリー酒を静かに飲みながら聞くのである。しかし、おじいさんのすぐ背後に陣取った中年男三人が、わさわさ動いたり、くすくす笑ったり、アメ玉のセロファンをがさがさいわせたりして、いい年をしてどうもうるさい。暗くてよくわからないが、日に焼けたアクの強い顔付きと、いやにめかし込んだ背広とネクタイ姿から、ヒターノらしいと知れた。客達は迷惑そうににらんだりするのだが、三人はいっかなやめない。

ついに、おじいさんはたまりかねて、立ち上がって言った。

「えー、今こちらにアグヘター家の三人が来られていますので、少し唄って頂きましょう」

何だか訳のわからないのがスペインである。これら真ッ黒の与太者たちは、唄い手だったらしい。

おじいさんを押しのけるようにして、ゴッホ風のワラ編みの椅子に座ったのが、くすくす笑いっ放しの頬が大黒様みたいな小男だった。彼のカンテを聞いて、私はあんぐり口を開いた。こ、これこそ私の探していた、泥臭い、なつかしい、力ー杯の、本物のカンテではないか!

芸は残酷である。人の好いおじいさんはもうどこへでも行くがいい。小男に続いて唄った二人も、それぞれに土臭く、力一杯の迫力と悲しみとで、私を、客達を、圧倒した。

この大黒様の小男と、 のちに私は 〝義兄弟〟 のちぎりを交わすことになるのである 。

マドリードのライブハウスで飛び入りで唄った、ヒターノたちは、私を驚喜させた。

こういう泥臭いカンテが、やつばり、私の抱いていたイメージ通り、あったのだ! 私は思わず「オレー!」と叫び、シェリー酒のびんを持って小男の杯に一杯注いだ。彼は、「ふッふッふッ」と大黒様の笑いを笑い、おもむろに背広の内ポケットから彼のカンテの入ったカセットテープを取り出して、私にくれた。

そこには彼の名が、

「ホアン・デ・ロス・サントス=エル・ゴルド・アグへタ」とあった。

「おまえは髪が黒い。おれたちヒターノと同じだ」と彼は言い、私たちは親しくなった。

後日、誘われるままに私は彼の家を訪ねた。

スペインという正方形の左下、アンダルシア地方のカディス県の、小さな漁村ロタ。

町はずれに広大な米軍基地があり、その鉄条網のすぐ脇の荒涼とした空き地に、サハラ砂漠より雨の少ない白茶けた陽光を浴びて、ホアンの住む市営アパート、白亜の五階建ては、鯨の骨のように立っていた。

最上階の住居に入ると、ホアンは私を迎えて、笑いながら自漫して言った。

「見ろやい。うちには何でもあるぞ。テーブルもイスもベッドもな」

その小さな4LDKのアパートに、ホアンは女房と十人の子供たちと住んでいたのである。

私のために十歳の長男が空けてくれた、くの字にしなうベッドに私は寝た。夜中、トイレの途中に他の室をのぞいてみると、ひとつのべッドに二、三人ずつの子供たちが、着のみ着のままで寝ていた。トイレには紙もなく、水も流れず、私は往生した。すぐ脇のバスにちょろちょろと浸み出るような水を手でくんで、長い時間かかって、ことを終えた。みんなはどうしているのだろう、とつくづく不思議である。

ホアンは、そのアパートから十五分歩いた、サポテンとレタマ (連玉)ばかりの荒野の中の掘ッ立て小屋で、先祖代々のヒターノの業、鍛冶屋をやっている。古来、カンテの名手たちは多く鍛冶屋か、馬喰か、カゴ作りかのヒターノたちであった。

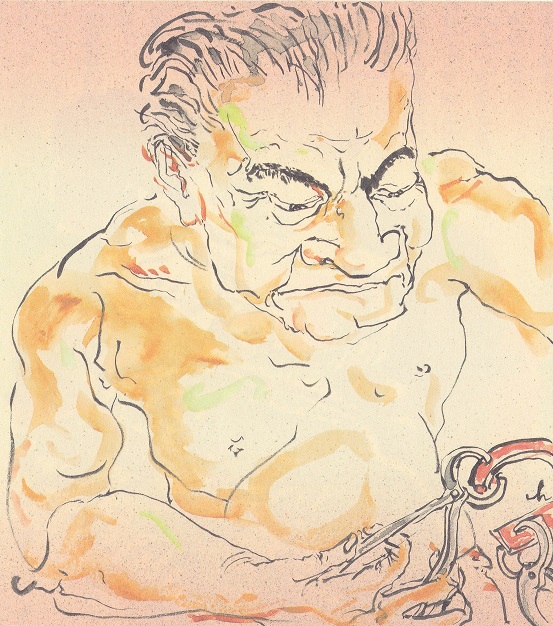

べニヤ板やトタン板を打ちつけたその小屋の中で、彼は長男にふいごを回させて石炭を燃し、鉄を赤く熱して金床にのせ、ハンマーで打った。手の皮は厚く固く、私の足のかかとの皮のようである。

「ハンマーの握り方だけで、そいつが鍛冶屋かどうかが分かるぜ」と、彼は自慢した。

貧しい漁師の小さな舟のイカリや、小作の農民たちが固く乾いたガルバンソ豆の畑をわびしくカリカリひっかくためのカマや、馬喰が使う馬蹄や牛蹄、年老いた大工が使う昔ながらのちょうつがい、キリストをはりつけにするための長い釘、などを彼は作っているのだった。

それらは鉄で重たいが、値段はごく軽いものである。

夏には、近くの畑でとれるトマトとソラ豆ばっかり食べている。たまに、大きなイワシを唐揚げにしたのや、鶏肉を食べる。安いものばかり食べている。もっとも、 マドリードの私の家だって、彼らにいわせれば、いつも安い米ばかり食っている、というところであろう。

ホアンはいつも、彼の家での食事時間には、

「チアキ、沢山食え! 鳥食え、芋食え、パン食え!」

と叫ぶ。ありったけのものを放出する、という心意気である。しかし彼らの最も恥とするのは、人前でガッガッ食べることである。他人にごちそうされて、さあ食べなさい、と言われても、彼らは決して食べない。

「満腹で苦しい」

と言うのである。

そういうヒターノの習慣を知らない人は (もちろんスペイン人だって知りつこない)、「そうかい、じゃあ僕は食べるよ」と、遠慮する彼らの前で食べたりしてしまう。何と、残酷なことではないか。ヒターノは、いつだって空腹なのに。

人前で排泄行為をしないように、彼らは人前で食べ ない。

だから、私も彼らの家では多く食べない。子供たちがサロンの床やソフアの隅 (食卓はない) で、母親が適当にひと皿に小さく盛り上げたものを、投げやりに口に入れるのを見届けてから、同じように素早く、少量を食べるのである。そして、

「もっと食え!」

というホアンの叫び声に、うんざりしたような顔をして、

「もう十分だ!」

と叫び返すのが、私なりの礼儀であった。

しかし、その貧しい食事は、非常にうまいのである。すぐそこの大西洋でとれたイワシと、そのへんを走り回るニワトリだからだ。同じ理由でトマトもソラ豆も、非常にうまい 。

ある時、 ホアンと息子と私とで、彼らの家の近く、見渡す限りのソラ豆畑の間の道を、唄いながら散歩していた。すれ違った農民に、

「よう! 元気かい。 ソラ豆はどうだい」

とホアンは機嫌よく声をかけた。先方は、

「よう! ホアン。もうちょっとだよお」

と答えて、立ち去った。抜けるような青空だった。

二、三日して、また三人で畑の中を唄いながら歩いた。ホアンは、

「そろそろソラ豆がいい頃だな。少しもらうか」

と言って、着ていたTシャツを脱ぐなり、上半身裸になって畑の中へ突入した。息子も続く。私は立ち小便などをしながら待った。

やがて二人は、 Tシャツというものはこんなにもふくらむものか、というぐらいのソラ豆を、 それ背負って笑いながら畑から出て来た。まるで大黒様だ。

もちろん、 これは悪い事である。だから、私達は大急ぎで帰宅し、ゆでて家族全員で食べてしまった。こんなにうまいものは、ない。