セビージャの春の闘牛を見よう!

まず切符を手に入れねばならぬ。市の中心を流れる、世にも美しい大河、グアダルキビールのほとりにある闘牛場の切符売り場に出かけてみる。が、人気闘牛士の出る今日なので、とうに売り切れである。で、カテドラル周辺にある。二割増し料金の、ベニア囲いの公認売り場へ行ってみると、やっぱり売り切れである。

まあ、そのくらいの闘牛でないと、見る方も力が入らない。

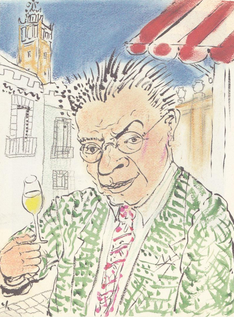

二、二歩行きかけると、案の定、するすると、派手なネタイに安からぬブレザーの、初老の紳士が寄って来た。安からぬ、といっても高級品ではない。汗ばむほどの晩春の西日の中を、冬物の上着を着ていれば、その意外さで高級品に見えるのである。

「一寸失礼。そこでお見かけしましたので声をかけさせて頂きました。 闘士の切符をお探しでしょうか?お手伝いさせて頂けると思いますが、何枚御入用で?」

こういう上品な物腰の人もいるし、ズルズルのワイシャツの親爺もいる。 つまりはダフ屋である。

「一枚だよ。でも買うとは限らないよ。値段によりけりだ。高けりゃ今夜マドリードへ帰るまでさ」ともの慣れた風にしべらねば、何も知らない観光客とみて先方は高いことを言う。

「では、こちらへ」

と路地を曲かると、スクーターに片尻をのせた男がいて、そが紳士に一枚渡した.巡査の目をごまかす工夫らしい。

「良い席ですよ。前から二列目。日陰席」

渡された切符には、前列から七列目とかいてある。きっと日陰も嘘だろう。正価は四千二百ペセ夕である(三千五百円位)。

「いくら?」

「七千です。」

「高い!高いよ。六千にしなさい」

紳士は切符をひったくろうとしたが、私はそれを引っ込めて、「六千五百!」と言った。彼は「ぶおッ!」と言って両手を広げて抗議した。私はズボンのポケットから、輪ゴムでしばった千ペセ夕札の束(といっても二十枚ほどだが)を取り出して一枚ずつ手渡した。

「・・・・四、五、六」

「もう一枚と紳士が叫んだが、五百円玉を一枚、彼の手にのせてやった。彼はまた「ぶおッ」とふくれたので、「ま、一杯おごろうか」と言ったら、「うん」と言ってついて来た。スクーターの男が[おーい、どこへ行くんだ、この稼ぎ時によ」と叫んだが、「ちょっと待てや」と紳士は制して、私たちはすぐそこのバルヘ、入った。 とたんに彼はくつろいで、

「商売は、損することも得することも両方知らなくちゃいけねえ」

と私にささやいたので、私は大笑いした。そんなことを客に言ってどうするんだ。

それから彼は、冷えたマンサニージャ(シェリー酒の一種)の杯を粋に飲み干して、

「会えてよかったぜ。おれはパコだ」

と名のり、私の名をきいて二度復唱し、握手をして、いかにもセビージャの旦那風にゆうゆうと腹を突き出して、西日の中へ出て行った。

マンサニージャの払いは、二杯で丁度五百だった。

『赤土色のスペイン』弦書房 より