スペインにはなぜ、こんなにたくさん天才がいるんだろう?

ピカソ、ダリ、ミロに始まって、ゴヤ、ベラスケス、ムリーリョ、スルバラン……それぞれ画集で見て、僕はそう思っていた。だから、スペインに行ってみたかったのだ。

パリに住んでいた画学生の友人宅に居候していながらに、「いよいよ明日はスペインに行くぜ」と言ったら、「いよいよかあ」と友人は笑って、「女にはムーチョと言うんだ。それが愛の言葉だ」と教えてくれた。ムーチョはたくさんという意味で、愛とは関係ないと後で分かったが。

何しろスペインの風景も、建物の壁も、人々も、みんな赤く見えた。実際には、赤くなんかないのに。まして時代は、反共産主義を掲げるフランコの独裁時代だった。赤いはずはない。

どうやら赤とは、'闘牛のムレータ(布)の赤だったのではないか。その色彩が僕の網膜をサングラスのように染めていたらしい。人々の声や行為や笑い声の、中に、僕は天才のかけらを探していた。

ピカソはまだタブーだった。反フランコの青年たちが捕まって処刑された時、ダリがそれを称賛して外国で非難された。

ピカソは、フランコが生きている限り二度とスペインには戻らないと宣言していたが、実はマラガの町にヨットで来てひよこひよこ歩いているらしいと言われていた。

そんな彼らの「勝手な」言動は、スペインの普通のおっさんや兄ちゃんの中にも生き生きと躍動していた。ピカソやダリやミロだけが特別ではなかっなのだ。みんなそれぞれに奔放で、天才であった。

商店主たちは実によく釣り銭を少なくよこしたが、指摘すると反論もせずに返してくれた。

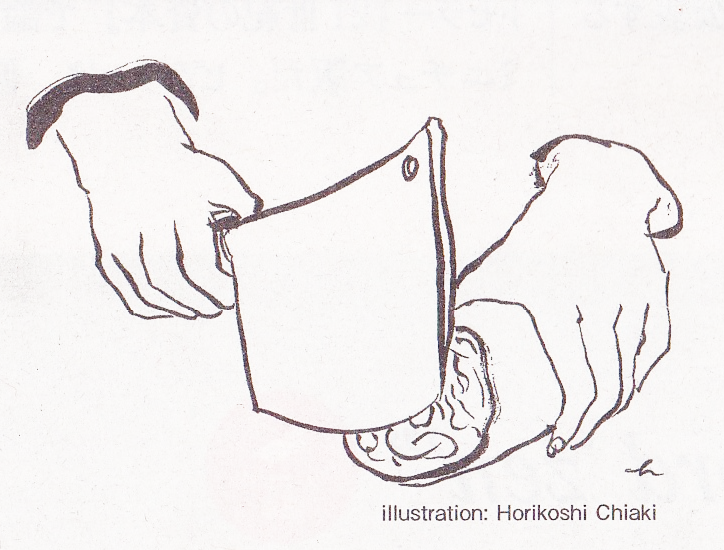

肉屋の左手の指はたいていどれかが欠けていた。大きなマサカリのような包丁で牛の腿骨

(たいこっ)を切る時に間違って指を飛ばしてしまうのだ。

郵便局員は、切手を貼るのにバーンと必要以上に威勢よく机をたたいたし、安レストランのボーイは、ナイフとフォークをジャラリと転がしてよこしたし。フルコース125円のレストランで牛肉を頼むと硬くて切れず、おやじに文句を言うと「うちで牛肉頼んじやダメだよ」と言われたし。フルコース250円のレストランで出る飲み放題のワインのビンの底には小さなゴキブリがいくつも沈んでいたし。

詩人ガルシア・ロルカが郷楡した「グアルディア・シビル(治安警察)」たちは、本当にゴム引きの長いマントを着て、頭には三角帽子(トリコルニオ。天辺が平らで後頭部がめくれたような異様な形のエナメルの帽子)をかぶって長い銃を持っていた。

かつてグアルディア・シビルだった僕のア・々-トの大家は、偉そうなロヒゲを生や

していたが、鶏のような目と声の女房に「おすわり!」と怒鳴られるとビックリして座るのだった。そして私には「アメリカは悪い。コカ・コーラなんか飲んじゃいかん」と小声で教えてくれた。

そんな中で、僕は毎日プラド美術館に通って古典を模写していた。対象はゴヤでもリベラでもない。フランドル派のファン・デル・ウェイデンだった。スペイン人の画家なんか、到底模写できっこないと感じたのだ。

スペイン人は日本人とこんなに違う。それでもピカソは日本を、スペインやオランダなどと並べて「芸術の国」と認めていたという。日本だって? 頭がグルグルしてくるでしよ? これこそがスペイン、天才の渦巻き思考なのだ。

朝日新聞GLOBE より